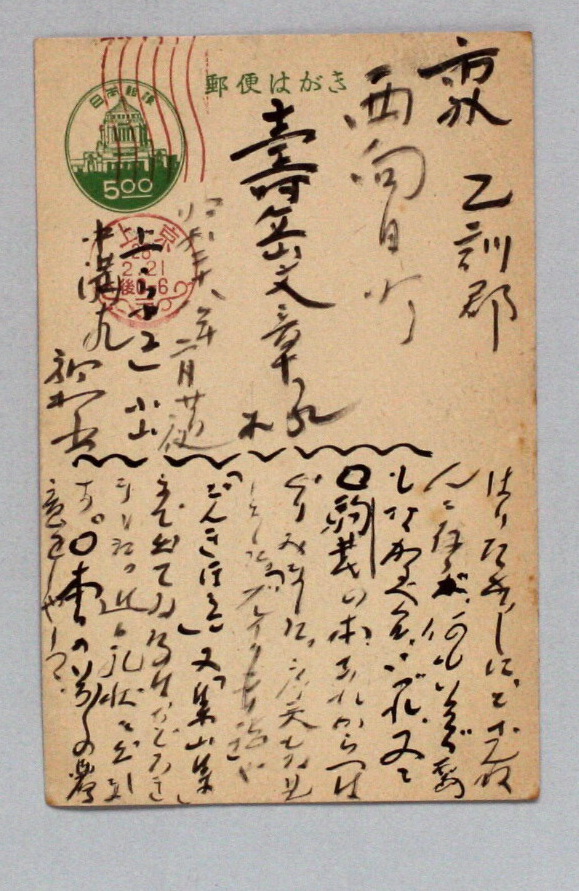

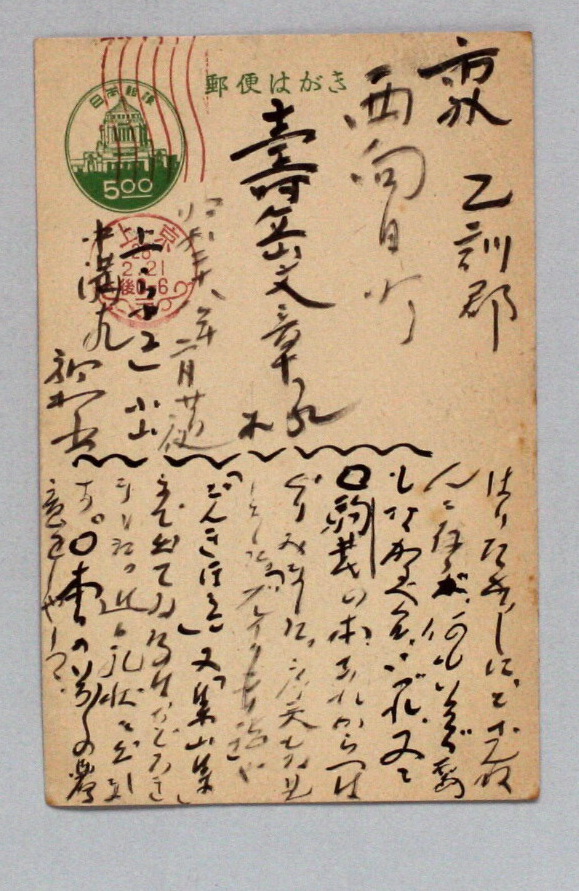

■ 02-340-01 19530220

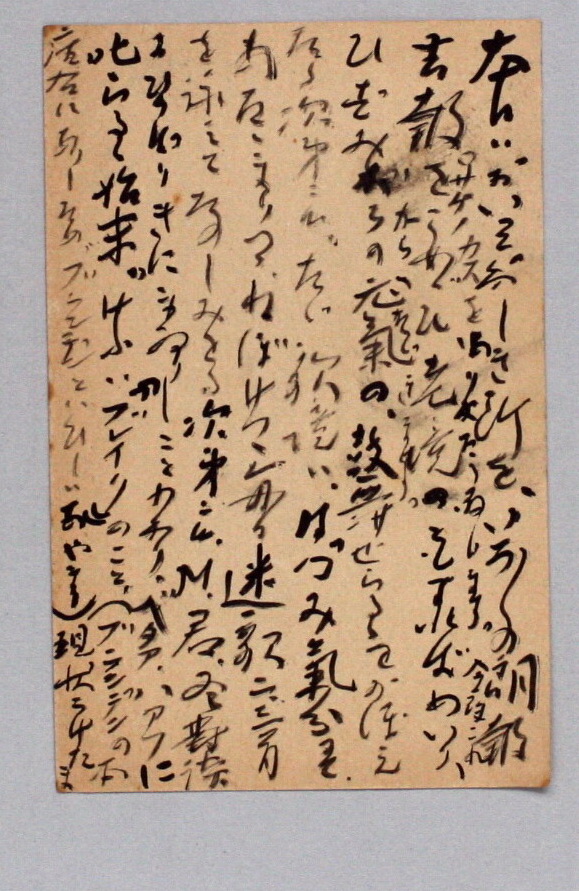

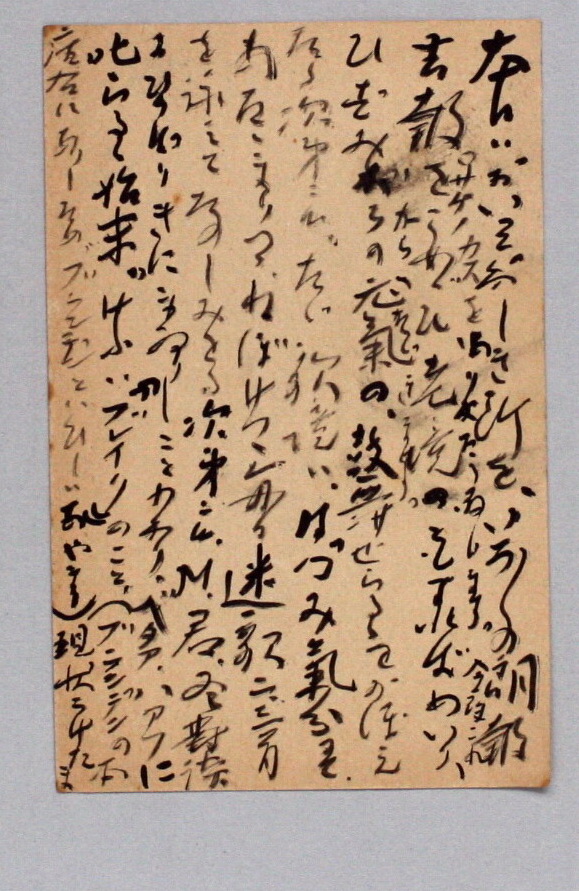

■ 02-340-02 19530220

【「新村出から寿岳文章宛書簡 」の 一覧表のページに戻る 】

【「新村出と寿岳家の人びととの間の書簡 」の目次ページに移る 】

■ 02-340-01 19530220

■ 02-340-02 19530220

【「新村出から寿岳文章宛書簡 」の 一覧表のページに戻る 】

【「新村出と寿岳家の人びととの間の書簡 」の目次ページに移る 】

重山文庫が所蔵する、佐佐木信綱の新村出宛書簡570通余が『佐新書簡』(さしん・しょかん)として刊行されました。佐佐木信綱が創刊した短歌結社「竹柏会」の雑誌『心の花』の、120周年記念事業の一つとしてです。

日本語学者で、新村出記念財団創立以来理事・理事長を8年にわたって務めた林大(はやし おおき)先生は、「竹柏会」の門人でもあり、難読で知られる佐佐木信綱の新村出宛書簡の翻刻を進められました。それをもとに、佐佐木信綱の郷里、鈴鹿市の佐佐木信綱顕彰会の北川英昭さんが補修・点検して刊行するに至りました。詳細な目録が付載されています。

なお、佐佐木信綱は、近代を代表する歌人で、万葉集の研究などでも大きな足跡を遺しました。新村出とは50年を超える交流で、肝胆相照らす最も親しい友でした。

2019年12月刊、A5判374頁、頒価2500円+税。

申込は「心の花編集部」FAX 03-3700-6407 まで。

植物を愛した重山博士には公孫樹(いちょう)についての論考も多い。その多くは漢和名(公孫樹、銀杏、銀銀杏、鴨脚、鴨脚樹)について、あるいは仮名書き(イチョウ、イテフ、イチャウ、イーチャウ、イチョー)について書かれたものであるが、俳句や短歌に歌われた公孫樹について書かれた「銀杏並木」「公孫樹の歌」という随筆もある。ともに『朝霞随筆』(湯川弘文社、昭和18年刊)に収められているが、『新村出全集』には前者だけが収録された。現在では『朝霞随筆』を見る機会は少ないと思われるので、一部省略して紹介する。博士が多くの短歌雑誌に眼を通し、一首一首を深く鑑賞していたことが分かる文章でもある。

(業務執行理事 吉野政治 記)

****************************

見すてられたものは世にあらはしたいのが人情で、日本往時の文学に一つも公孫樹を題材にしたものがないらしいのを知つて、この一年ほどの間、私の詮索癖は私を駆つて和歌俳諧漢詩小説戯曲あらゆる日本文学の諸方面に一とおりの調べを試みさせた。伝説と紀行とには往々散見するが純文学では、さすがに元禄期以来の俳句にはしばしばあらはれてゐるが、それはこゝには除く。日本の漢詩の方も頼山陽の名詩以前のものは未だ知らない。枕草子の「木」にも未だ出て来なければ、俳文にも閑却された。露伴翁が明治三十二年十一月、「忘れられたる草木」の中に於てこの木を見出されたのが、明治文学でも最初ではなかつたか。但しその文もこゝには略する。漱石氏が「趣味の遺伝」に於て小石川白山の寂光院の化銀杏を叙した名文があらはれたのは明治三十九年正月であつた。鏡花氏の小説化銀杏はその以前の作であつたが、これはこの木に直接関係がない。散文の方はともかく韻文の方では明治三十四年十月の作といふ泣菫君の名篇「公孫樹の下に立ちて」は、長詩の範囲に於は恐くは魁を成したものであつたらうが、この方のこともこゝには省いておく。又絵画彫刻紋章文様その他の意匠に用ゐられたがはの話も別稿を期するとして、私は今まつしぐらに短歌にあらはれた方面に進むことにする。

支那に於ても銀杏は北宋末期あたりの詩より以前はみかけない。(中略)

幕末歌界の新人などの作を見たが、イテフの歌は未だ私の眼にふれない。たゞ一つ佐佐木博士の示教によって岡部東平(ハルヒラ)(安政三年歿)が閑居落葉の題詠にて、

しづけさをひとり味はふ書巻のしをりに似たりちゝの落葉は(近世和歌史)

とよんだのがめづらしい。(中略)

明治時代の短歌に於て三十年代以前の作には私の見落しがあるだらうが私はまた銀杏の歌を見出し得ない。故平瀬作五郎氏(大正十三年歿)が銀杏の生殖作用に関して大発見を遂げてからこれを発表したのは明治二十九年であるが、日本文学の方でも三十年以後に至つて初めて銀杏を題材にする者が続出する様になつたのは不思議な縁だ。明治三十六年に歿せられた、落合直文氏の歌といふに、

庭松をはなれし月のまた更に銀杏の蔭に立ちかくれつゝ

といふのがあつて、銀杏の特点は全くあらはれてゐないけれども、この種の歌では古い方であらう。三十六年十月初刊の佐佐木氏の「おもひ草」のうちには

古寺の大木のいてふ乱れちりて鳩みだれ飛ぶ木枯の風

と見えてゐる。古い方の一つと信ずる。以下の作も亦一々年代の考証も出来ず又年代がわかつてゐても煩はしいから年紀にはかまはず或は作者により録しておくのである。

亡びゆくものとも見えずおほらかに金色したるひともと公孫樹(ひなげし)

と安広花子氏のよまれたのは、この樹の植物公布学上の地位をも道破し、芭蕉翁の「やがて死ぬけしきもみえず蝉の声」の名句を絵画化したやうな趣があつて、与謝野晶子女史の「晩香抄」(明星大正十四年一月)に見えたる、

静かなり風の示すにしたがひて葉を散らすべき銀杏なれども

と共に一種沈痛な無常観を起さしめる。晶子女史は公孫樹を詠ずること最も多く而も佳什に富むのは、この木に対する愛着心が強い私にとつては大によろこばしく思ふのである。私は今その七首を知ってゐる。同じ抄に見えた三首中の一に

不思議をば形にしたる木の如く月夜に葉をば捨つる枝かな

と詠じたのは、公孫樹の神秘をうたうて余蘊なきものといふべきである。(中略)次にまた女史の

日の射して狐の毛にも似る銀杏稀に青かる極月(ごくげつ)の空

の一種の如きも女史ならではと感嘆せしめる見方である。若夫れ人口に膾炙する

金色の小さき鳥のかたちして銀杏ちるなり岡の夕に(晶子集)

の如きは今更私の挙げるまでもない名歌であるが、末の一句は一本には「夕日の丘に」となつてゐる。

公孫樹黄にして立つにふためきて野の霧くだる秋の夕ぐれ

の一首は、夕暮の公孫樹の歌のうちでは雅人の忘れ難き佳什である。同じ作者の

たそがれの硝子障子に映りたる濡れし鬱金のひともと銀杏

とあるは、いささか世話にくだけた所が面白い。山田葩夕氏の詠に

まつ黄に夕日をうけて大木(たいぼく)の銀杏はひとりしづかなるかな(代表歌選)

は孰れの御苑であるか。これは木下利玄氏の「一路」に洛西桂離宮のお池のほとりのそれをよんで

泉水に公孫樹の黄葉(もみぢ)うつりをりひろらのお庭の夕(ゆふ)静(しづ)をめぐる

とあるのと同じく銀杏の黄葉を秋の夕ぐれの静閑に対せしめたのである。杉栄三郎博士の

時雨るれど公孫樹大木の一ところ黄に明るしも向つ山の寺(心の花大正十三年十二月)

とあるのは、下村宏博士の

青山の墓地の杉の間あかるみて夕日かゞよふ金色公孫樹

の新詠を思はしめ、更に角鴎東氏の

この坂のいとも急なれ夕日さす寺の公孫樹ののしかかりけり(いしずゑ)

と同工異曲なるに対照される。安広花子氏の

たそがれぬさむき公孫樹のいくもとに金色のくもひくうながれて

はまた前記の杉氏の一首に比べられる。一もとと幾もととのちがひである。金子薫園氏の

大銀杏一葉うごかぬ秋雲のはれたる下(もと)に黄なるしづけさ(新撰壹萬葉集)

は小瀧空明氏の

しづ心いまわれにありまなかひの公孫樹若木の黄葉(もみぢ)のあかるさ

と同じ境地であるが、かれは対象に静を観じ、これは対境の明るさに心危くも動かんとするの趣がある。更に五島美代氏の東京大学正門内の鴨脚並木のかげにひとり面はゆげに

かつかつも我を支へて一人ゆくいてふのかげの黄なるあかるさ(心の花大正十四年二月)

と詠んだのとはまた違つた心境であらうか。西郷春子夫人が、鎌倉東慶寺に宗演老師の墓まうでのをりとかや寺内の大銀杏に対しての作

来つれども大木のいてふたゞひとりみ寺の秋をたちてゐにけり

の閑寂に至つては、それらとは全く別な趣である。晶子女史の作に

銀杏葉やかへりみすれば風ふきぬ下山の沙弥の黒染めの袖(晶子集)

とあるのは、俳句の趣味を連想せしめ、蕪村の句といふ「銀杏ふんで静に児(ちご)の下山かな」を思ひ出さしめる。(中略)

私はさきに公孫樹の女歌人として与謝野夫人を挙げたが、之に匹すべき男性の歌人としては牧野英一博士を推さざるを得ない。大正十二年元旦の「週刊朝日」に博士の公孫樹十首が掲げられてゐたのを私は見逃すことが出来なかつた。

このあした秋かぜおこり雲とびていてふのおほ木葉のしきり散る

金色のいちいちの葉にいちいちのほとけおはしていてふ散るなり

いてふの葉ひとつをうけてたなそこにしみらしみらに打ながめ見つ

秋かぜやいてふのおち葉こゑも立てずただひたすらに散りて行くなり

あき風やいてふのおほ木樹を挙げてひと朝にして散りはてにつも

さくさくといてふのおち葉ふむわれの足(あ)音(おと)さびしみ夕ゆくわれは

かぜ鳴ればいてふの大樹くろく立つかげうちゆらぎ夜のせまり来(く)も

いてふの木ほねの如くも立ちてその骨の鳴るかのごときかぜ鳴る

天の川しぐれふり行くあとよりぞいてふの尖(さき)にながれかかりたる

葉おつればいてふの老木(おいき)ことしまた冬さりつもよ夜かぜおもたく

この十首あつて公孫樹も一千年来の知己を得たことに感泣してよからうと思ふ。雄渾、凄愴、神秘、沈静、一々の作歌に異趣を備へ、或は霊感ゲーテの象徴詩を凌ぎ、又前掲諸歌人の輙く道破しなかつた半面の情致と思想とを表現し得て、この樹に愛着する私をして、いしくも歌つてくれたものかなと感激せしめずにはおかない。爾余の歌人の捉へた華麗、典雅、繊細、巧緻それらと相まつて公孫樹美の讃は短歌界に於て漸くととのはんとしつつある。(下略)

(大正十四年十二月六日夜皇孫降誕の号外の鈴の音を耳にしつゝ草し了る。)

早いとおもった今年の秋が遅々としてぐずつくありさまなのは毎々ながら、もう庭の秋海棠もらんまんをすぎそろそろコスモスも早さきなのは開きそめて、モズの高鳴きをさそいかける。

夾竹桃から百日紅や百日草それと交錯してムクゲの白とうす紫、フヨウもおなじ二た色、どの花々も白に対して赤系統のものが、対立するのは自然の配合の妙だ。コスモスでもそうだが、朝顔となると夕顔と違って一層色彩がゆたかである。万葉集における秋の七草の色彩や容姿の取りどりなのもうれしいが、とりわけ萩を愛した万葉人は、現代人には想像がつきかねよう。その萩にも白があるが、私はむしろ白萩を愛する。秋の感じとしては、白萩の方にかたむく。ムクゲでもフヨウでも白をとりたい。天明の俳人が、七夕をよんだ句に白フヨウを星に見たてて、

星の精や八日にさける白ふよう

とよんだ佳句を毎年このごろ感嘆せずにはおかない。

万葉のアサガオは、後世のそれとは違ってキキョウをさすのだと、今はもう定説になってしまったが、しかしそのキキョウは白か紫かとせんぎしていくと、常識でも植物学上でもまあ紫の方だと推定し得よう。少くとも感じの上からは、眼のさめるばかりのあざやかさを持つ紫の方だと私は信じたい。もし白だとしても、万葉人の感覚には、存外あざやかに眼に映じたかもしれない。むろん主観的に判断しては良くない。夕顔は白ばかりだから論はないが、紫一色に限るとすれば、初めから論はない。月草、また露草とも、異名や方言が少くない所の、あの愛すべき野草にも、白があるといって、この夏に人からもらって庭にそだてておいたが、花がさかないうちにむしりとられた。山のリンドウなど紫一しきかもしれぬ。これらの場合、大てい、白の方は、後代の園芸化によるのかも知れぬが、植物学にも、色彩学にも、両々通じたゲーテにも、こんな花の変白論とでも称すべきものが残されたかどうか。

観念論からや、象徴主義から見てゆくと、秋の色は白だといってよいはずだ。春は青、夏は赤、秋は白、冬は黒、と古代のシナ人は五行説から、こんな該当を試み、四季や四方などに向って、おもしろい象徴的な当て方をした。しかして、中央の色を黄となし、青、黄、赤、白、黒の五色を定めた。黄は国土の色である。

青春に対して白秋とか素秋とかの熟語が存するが、雅号にも称されて人の知るが如くである。去来の名句に

秋風や白木の弓に弦はらん

とは、現代人にはぴんとこないけれども、万葉の初めの方の長歌をみればすぐこの句の妙味はわかるはずである。

(京都大学名誉教授・文博)

(ただし、博士の自筆ではないようである。また、NHK京都放送局に問い合わせたところ、開局は昭和7年6月とのこと。新村出記念財団 理事 吉野政治)

字音より来る。其れは(チガヤ、ツバナのチ・ツが純日本的)とは反対に、物も名も外国的、異国的なり。日本語で、コジツケル学者もあれど、字音の語は疑いなし。

その原名は「安石楷」。支那の古伝説によれば、漢の武帝のとき、(紀元前二世紀)博資候張騫が西域=支那のずっと西の方中央亜細亜、北の方より持帰れりとのこと。歴史上確実トハイヒガタシ。

むろん史記、漢書にはその事なし。後漢以後の詩文、辞書に其の名あらはる。第三世紀(魏)の字書にものせらる。第二世紀の初の許慎の『説文』にはなし。百年後、三国の魏のときに『広雅』に載す。とにかく支那にては、正確なる文献にては第二世紀より第六七世紀まで、唐以前の、六朝迄の文献では、間々出て来れど、初めは、日本及西洋から見る場合と同じく果物(くだもの)としてのザクロを記載し、花の観賞をするやうになりしは、多少後世においてのことなり。「花よりダンゴ」でいたし方ありません。

西洋にては、(エジプト、アッシリアの彫刻にあらわれてくるのと)旧約聖書に出てゐるのを除き、ギリシャ――ホーマーの『オデッセイ』に載ってゐるのを除くと、紀元前三世紀のギリシャの植物志、紀元後第一世紀の植物学書に出てゐるのを古しとする。支那よりも百年乃至四百年古し。ホーマーに遡れば、否西洋では千年以前も古しといふべし。

つまり、ザクロの原産地は西亜(ペルシャ小亜)より、地中海の東部沿岸諸国(ギリシャ・バルカン半島)にて野生のものが、今尚存するよし。此の文化植物の歴史は、西洋の言語学者、東洋学者中にはすぐれた研究者が少くない。今より二十二年前のこと、日本にては大正四年(一九一五)、故人桑原隲蔵の研究尤も注意すべし。

西人の研究にては石榴は、ギリシャ語の Poapo-α の音訳、音を写したものとせしが、それもギリシャに於る外来語にて、古くペルシャ語かセミチ語なりといふ説。とにかく「榴」は支那の漢語にてはなく、外国語なることは争はれぬ。日本の日葡辞書で、国語の「ザクロ」を Roman Asameira と記せしが、ポルトガル語の Ro- といふ語、それは、中世アラビア語から入りしものにて、その Roはザクロの「ろ」と同じであるのは面白い事であります。

「安石」は中世ペルシャの地名その「安」の字を略す。「榴」「ざくろ」には、漢名の異名は随分多い。日本では近世「イロダマ」(色玉)といふ名があるさうだが、梅雨中にさく為「ツユ花」といふさうである。

花を「延年花」と古く唐時代か少し以前からいへり。和名抄に残ってゐる。果は仏教「吉祥花」といふのはその果の「多子(子多し)」なるによる。これは元来必ずしもザクロではなかつたやうである。

果実の功能についてはいふべき事あれど、今日は花を主とする故、略す。日本でも、支那、西洋と同じく、花を愛賞するに至つたは、他の草木の場合と同じく、昔は薬用、食用を第一とし、観賞は第二であった順序である故、相当おくれる。

日本への渡来の時期は不明。(往路朝鮮を経て支那からか、支那から直接か不確。)その時期は、奈良朝にも及ぶかと思ふと、明徴を欠く。万葉、古今の歌にもない。平安朝の中期の初(延喜天暦)にも万葉のツバキの歌ほザクロと誤解して「古今和歌六帖」の中に取扱ひしことあり。鎌倉の初、室町の中程にも、遊戯的によんだ歌はあれど、いづれも花を詠ぜしにあらず。平安中期以後の辞書にもあれど、果を主とす。日記類の文面に散見するもみな果実のみ。

花を賞美せし文献は、室町時代の中期(文明年中)一条兼良の八季往来を初めとするか。それとても夏の花の最終に附け加へたるにすぎず。尤もそれより卅年ほど早く花の伝書にも「ざくろ」の名丈みえてゐる。(十四世紀の初期、末期英国にザクロの名がみえ始めるよりも第十五世紀(応仁の乱前後のこと)百年遅れてのこと。)

徳川初期、即ち今から三百年前にあたる寛永年間の俳書に於てはもはや花を賞美したことが盛にあらはれている。歌人よりも俳人の方が、古くは一歩先んじてゐる。

拙劣なる貞徳派の末流の句(語呂あはせ)

見るかへて扨もみたしや花ざくろ(花ヲ愛シタコト)

それよりはよいのに

色や火焔、妻戸の前の花ざくろ

さみだれの茂みが中のハナザクロ

この頃より、「花ザクロ」が俳諧の「季題」となって、俳諧の方式を作る所の書物にも登録されてゐますが、それも単に新に加へられたといふ丈なり。元禄以後にも蕉風の許六の「百花譜」にすらあつかってゐない程です。芭蕉には俳句に一句もなきか、及其門下にも名句も残ってゐない。

○讕言(花のいろいろ)明治卅一年三月

人の心もや倦む頃の天に打対ひて青葉のあちこち見ゆる中に、思切つゝる紅の火を吐く柘榴の花こそ眼ざましけれ。人の眼をひくあはれさのありといふるもあらず、人の眼をおどろかす美(うる)はしきのありていふにもあらねど、たゞ人の眼(まなこ)を射る烈しさを有てりといふべき。

許六の「百花譜」(風俗文選)にはその花を逸せり。惜むべし。

【令和3年度】

【令和2年度】

【令和元年度(平成31年度)】

【平成30年度】

【平成29年度】

【令和3年度】

【令和2年度】

【令和元年度(平成31年度)】

【平成30年度】

【令和3年度】

【令和2年度】

【令和元年度】

【平成30年度】

【平成29年度】